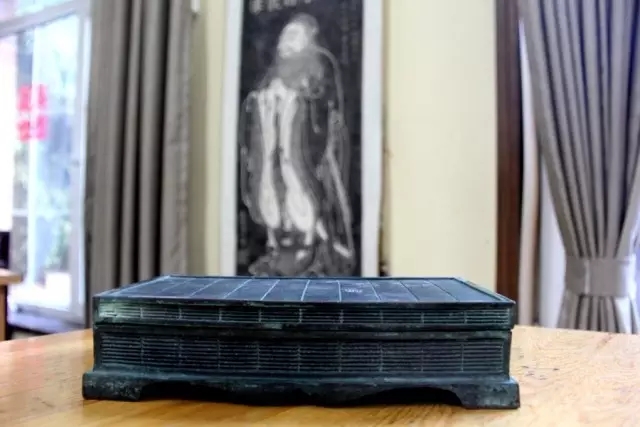

《文庙礼乐考·序》中说:“盖闻天地者道之源,圣人者道之管,明则有礼乐,幽则有鬼神,其道固合一无间也。”孔子德隆千古,师范万世,与天地相参。礼乐文化正是圣人之教的重要体现,礼器又是礼乐文化的重要一环。礼器,不仅仅是盛放贡品的容器而已,其形制纹饰之中蕴含了深刻的意义,是礼乐的物质化体现。今年四海孔子书院的礼乐祭孔典礼上所用的礼器有多种种类,包括鼎、尊、铏、簠、篚、爵、盥洗器、伞盖等,都采用仿古样式,烘托典礼肃穆神圣的气氛。

《圣门礼志》中说鼎是“调和五味之器”,后来逐渐演变为象征国家权力的重器,成语“问鼎中原”就体现了鼎的重要象征意义。于是,鼎不再是单纯的食器,其形制也被赋予了政治意义,如“三足象三公,四足象四辅,黄耳象中金”等等。随着历史的发展,鼎的国家层面的意义逐渐消退,转而成为重要的礼器,是礼乐文化的代表。

书院礼乐祭孔典礼上的鼎,为书院定制,形制为圆鼎三足两耳。

壶尊

尊,或与彝连文,称尊彝。在传统释奠礼中,尊又分为云雷尊、山尊、太尊、象尊、牺尊、壶尊等类型。书院准备的尊为青铜所制,器形如瓶,四面出棱,环为螭龙,周身布满饕餮纹,形制近于壶尊。

铏,周礼中盛放汤羹之器,两耳三足,有盖。书院置备的铏为青铜所制,饰以云纹。

簠,是古人祭祀和宴飨之时盛放黍、稷、粱、稻等饭食的器具。其形制由盖与器身组成,二者形状相同,大小一样,上下对称,合则一体,分则为两个器皿。《礼记·乐记》亦云:“簠簋俎豆,制度文章,礼之器也。”簠在夏朝称为瑚,在商朝称为琏。《论语》中孔子称赞子贡为“瑚琏”之器,就是指这种礼器而言。

书院的簠与古制相同,为上下相同器型的对称物,饕餮纹为饰,螭龙为耳。

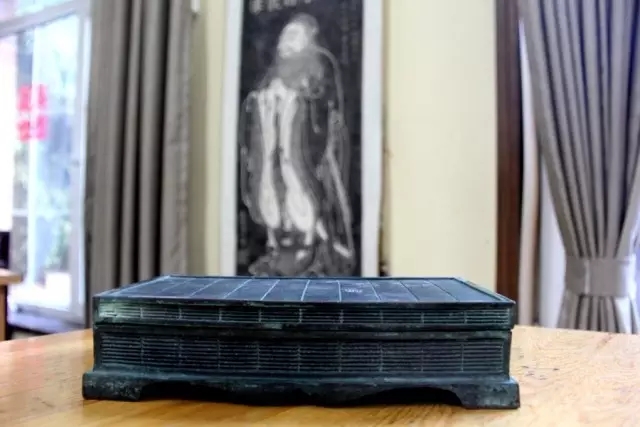

篚:即竹筐,长方盒形或圆形竹編器,用以放币帛。郑玄《三礼图》:“篚,以竹为之,长三尺,广一尺,深六寸,足高三寸,如今小车笭。”《圣门礼志》:“篚,竹器,如箧。”书院的篚为青铜所制,长方形竹盒样,纹路为竹条编织样式,保持了篚的原意。

爵,饮器,容一升,形如雀。同时,爵又为饮器的总称。《礼记·明堂位》:“爵,夏后氏以践,殷以斝,周以爵。”此三代之爵名之不同,但功能相类。其形状一般是三足、上有两柱,古人的设计旨在告诫人们饮酒以礼。释奠用数三,为祭孔重要之礼器。 书院为祭孔典礼准备的爵,基本遵循了古制,把手处有牛头纹为装饰。

四海孔子书院丙申年礼乐祭孔典礼上的盥洗之器

罍、枓、洗盆,三者为盥洗之器。其中罍与洗盆都是盛水器,前者盛放新水,后者承接净手后的废水。《圣门礼志》:“洗,盛水器。凡盥必有洗,以承之,其形如盘。今祭时,罍盛新水,盆盛弃水,……”而枓是与之搭配的舀水器。 《仪礼·少牢馈食礼》:“司宫设罍水于洗东,有枓。”郑玄注:“枓,盛水也。”

孔子书院丙申年礼乐祭孔典礼上的伞盖

伞盖等物用于祭孔场合的最早记载在清代康熙年间。《清史稿》中记载“(康熙二十三年十一月)上诣先师庙,入大成门,行九叩礼。……书‘万世师表’额,留曲柄黄盖”。书院祭孔典礼也特制了伞盖,与之一起定制的还有仪仗幡,上书“万世师表”大字。

祭品方面,书院也做了相关改进。根据儒家“君子远庖厨”、“闻其声不忍见其死”的仁爱情怀,以及书院一贯的素食理念,典礼中一律使用蔬果素食祭奠大成至圣先师,这也是对“生生之仁”的一种阐释。同时也顺应当前的习惯,以鲜花敬奉先圣先儒,提起人们的恭敬之心。

夫子德隆千古,垂范万世,,书院通过礼乐祭孔典礼的方式,彰显礼乐背后的天道情怀,相信古朴的礼器,清香自然的贡品,都将成为儒学修养和文化传播的无言之教。